あ、まだ書いてなかったか。映画「国宝」。先週みてきました。

あ、まだ書いてなかったか。映画「国宝」。先週みてきました。

大部の原作なのでどう抜粋するのかと思っていましたが、まずまず。登場の女性たちの部分が消化不良でしたが、これはしかたないでしょうね。3時間、たっぷり楽しめます。

目のこえた歌舞伎ファンならどうか知りませんが、吉沢亮。横浜流星、きれいで、演じた踊りも華やかでした。

だいたいは真面目に書くつもりだけど・・ ・・たまには遊ぶかな。たぶん。いいトシこいたオヤヂです。みんろく。

あ、まだ書いてなかったか。映画「国宝」。先週みてきました。

あ、まだ書いてなかったか。映画「国宝」。先週みてきました。

大部の原作なのでどう抜粋するのかと思っていましたが、まずまず。登場の女性たちの部分が消化不良でしたが、これはしかたないでしょうね。3時間、たっぷり楽しめます。

目のこえた歌舞伎ファンならどうか知りませんが、吉沢亮。横浜流星、きれいで、演じた踊りも華やかでした。

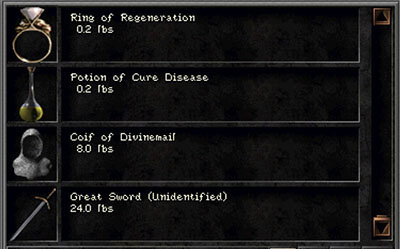

あまり熱心ではないですが、ずーっとwizardry8を続けています。このへんで中間報告。ほんと。80まじかにしてまだこんなゲームやってるとは。

初期パーティ

Samurai / Rogue / Ranger / Monk / Priest / Bishop で開始。ま、無難です。しかしこのパーティだとRogueがつまらなくなるんですね。強いし便利だしで文句ないんですが、成長すると、ポイントを割り振る先がなくなる。スペルが使えないんで余るんです。

それで初めての試み。 心苦しいいけどRogueに消えてもらって、新しくスリも担当のValkyrieをつくる。作った新人はあっというまに成長して追いつきます。じゃ担当のダブったPriestをどうするんだですが、古株PriestはFighterに転職する。呪文を唱えられる戦士ですね。Fighterなら成長が早いからすぐ追いつくはずと踏んだんですが、これは成功したかどうか、まだわかりません。現在。通常成長のSamuraiがレベル19の段階で、転職FighterはまだWarrior(Lev4)でしかない。よちよち歩き。いい刀を持ってるんですが、まだ抜群に強いとはいえないです。時間がかかりますね。

おまけに元々がベテランPriestなんで、つい呪文に頼りたくなる。そんなのValkyrieに任せればいいんですけどね。Sword分野がまだ50程度。成長が遅い。

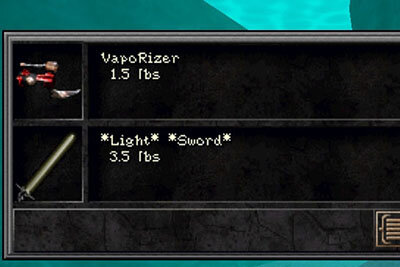

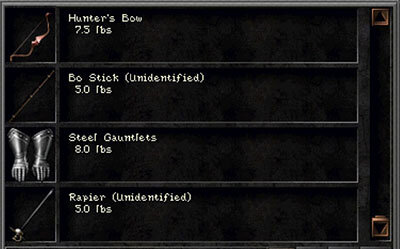

ともかく。以下、現在の獲得武器です。Wizardryの面白さの半分は実は宝さがしなんですね。

Chest DavyJones locker

Buccaneer Ghost Drop

Bayjin(ChestとDrop)

そして現在はSea CavesのMarten's Chestに延々挑戦中。TheAvengerとZatoichi Bo同時獲得トライです。それぞの出現率は6%程度。うまくやっても最低2回の戦闘で平均すると3.5回くらいですか。ひたすら時間がかかります。

獲得済みのZatoichi BoとEstoc De Oliviaでもいいじゃないか...という気にもなってきます。

Marten's Chest 一応は確保中。

文春文庫★★★

文春文庫★★★

このところ永井路子をずーっと呼んでいますが、この歴史シリーズ、最初に読んだのは「山霧」だったかな。毛利元就の妻です。奥付けでは1995年刊の文庫でした。上下がこっちとあっちの本棚バラバラで諦めていたんですが、先日偶然、紛失の上巻がみつかった。じゃあ再読してみるか。

なるほど。やはり悪くはないです。中国地方の山奥、吉川の娘が毛利に嫁ぐ。どちらもさして大きくはない国人クラスの家です。毛利元就はその毛利家の跡取りでさえなく、たった300貫の家。具体的にはわかりませんが、ま、弱小ですね。そのうち宗家を継いでも3000貫だったかな。うわばみ・まむしと称される大国のあいだでウロウロしているカエルです。

で、貧乏国人に嫁いで夫婦になって、その奥さんが40代で死んだところで文庫の上下はおしまい。でも元就はその時点でもせいぜい前頭筆頭クラスかな。山陰と防長には大関クラスの尼子と大内がまだブイブイ言っているし、ほかにも強いのがたくさんいる。先が長いです。

永井路子の歴史ものとしては、そんなに傑作とは思いません。やはり最高作は直木賞もとった「炎環」でしょうね。つまり鎌倉もの。下がって戦国を題材の数作は読みやすいけどちょっとサービスが目立つし、奈良平安の古いところははどうしても地味すぎる。難しい。

で、この「山霧」、傑作とは思いませんが面白い。後味がいい。たぶん毛利元就というキャラがいいんだと思います。どちらかというと陰気で、いつも愚痴をこぼしている。勝っても喜ばない。ひたすら細かいことを考えつづけている。陰謀も辞さないし、それが成功してもグチグチ気に病んでいる。

実際の資料なんかでも、ひたすら綿々と書き綴っているみたいですね。メモ魔。心配症。おまけに天下を望んだりはしなかったし。あ、もちろんですが有名な「三本の矢」。子供たちの仲がよかったらこんな教えは無用です。たぶん、親は不仲を心配していた。そもそもを言うなら遺言しそうな元就の晩年、とうに長男は亡くなっていました。死去の8年前だったかな。つまりはフィクション。

面白い武将です。

中央公論新社★★★

中央公論新社★★★

永井路子シリーズの続きは『姫の戦国』。ヒロインは今川のおばば様、義元の母である寿桂尼ですね。京の中御門家の姫君です。中御門ってのは従一位・権大納クラス。こんな大物貴族の娘がほぼ駿遠二国を有する大大名とはいえ、はるばる地方へ嫁いでくる時代になっていた。

永井路子のこのシリーズの主人公はみんな賢くて行動的です。姫君(実名は不肖)は武家の生き方をすばやく学び、子供をそだて、夫亡きあとは尼御前として存在感をたかめ、北条、武田との難しいバトルゲームをこなしていく。今川家の実質的なリーダーだった。

そうそう。寿桂尼の夫(義元の父)である氏親ってのは、母が北条早雲の姉。深い縁先関係だったんですね。それを言うなら武田氏だって同じで、義元の妻は武田信玄の姉です。だから信玄が父の信虎追放したとき、信虎は今川に逃げ込んだ。娘の世話になったわけで、たいして不思議もない。みーんな繋がってる。ま、そういう経緯で甲相駿の三国同盟なんていう不思議なものもできあがった。

作者がこの本で強調しているのは、当時の駿河の先進性でしょうね。とかく「桶狭間で首とられた軟弱大名」と見られるのはかわいそう。北条も先進の内政だったけど、今川も同じくらい、ひょっとしたらもっと進んでいたかもしれない。前から義元をバカにする風潮はあったようですが、眉描いて極端な胴長だったとか、とりわけ司馬さんあたりの責任も重い気がする。

※要するに桶狭間の信長って、極端に幸運だったんでしょうね。以後、別人のように慎重な戦スタイルを通したってのは分かります。

※別件ですが、関ヶ原の家康の勝利ってのもひたすら「運」だったような気がする。たぶん、ヤケだった。

中央公論新社★★★

中央公論新社★★★

銀?でなんとなく匂うように、銀は銀閣。正式には東山山荘なのかな。ヒロインは日野富子です。

よく知らない人ですね。将軍義政の御台所。悪女。政治をとりしきった。利殖に長け、応仁の乱では東西両方に金貸ししたといわれる。ふーんという感じ。どうも実像がつかめない。

この本、ざっと800ページ。長くて重いですが、しかし案外すんなり読める。ま、有能で実際的な女性がたまたま権力を握ってしまっただけのことですね。亭主の義政というのが祖父の義満と違って自分の意志をもたない人間。面倒なことから徹底的に逃げる。責任を持たない。流される。ただ建築とか作庭にだけは強い関心がある。才能もあった。

で、義政がなにもしないので、富子はテキパキと仕事をする。意志があって地位があって有能な女です。みんなが頼りにする。滞りがちな取り立てもするし、おりしも貨幣経済の始まったころで、山名や細川に貸付をする。儲けるためというより両軍に恩を売るためでしょうね。愛する息子(義尚)のためでもあります。女だてらにバリバリやるのであとで「悪女」といわれる。ま、悪評はたいてい後世になってからでしょう。たぶん江戸時代あたり。

応仁の乱のことも本書でぼんやり理解できました。山名も細川も、そんなに本気で決着つけようとはしていなかった。将軍に仲裁する力もないし、気長に陣をかまえていた。よりによって京のど真ん中に居座り、やたら複雑な多数の対立関係と利害がぶつかって長引いてた。とばっちりで京の町は焼け果てたけど(※)、将軍も富子も公家も武将も、ほとんど気にしてはいなかった。

※この本には書いてないけど、乱のあと、あいた所に周辺から新興住民が大幅に流入したらしい。入れ替わり。だからそれより古い「老舗」はめったにない。

寝室は26度設定と書きましたが、変更。少し暑いです。勘違いか年のせいか、理由は不明。一目盛り下げて25度が肌感覚ぴったりでした。訂正です。

たぶん来年もまた混乱するんだろうけど「25度」だかんな。間違うべからず。

※エアコン設定は25度だけど、枕元の実際の室温は26度でした。念のため。

二日前からエアコン全開で就寝。まだ6月なのにね。

設定は26度。汗をかくほどではなく、といって寒くもない。体を半分ほど布団にいれているとちょうどいい。(肩はまだ痛むものの)かなり熟眠です。朝もわりあい快適に起きられる。毎年、何度の設定だっけ・・・と忘れてるので忘備。

※今朝見た新聞では「24度」の例がのっていた。たぶんかなり冷えて、冬布団こっぽりのバージョン。それも悪くはないような気もする。

※訂正です。25度が肌感覚ぴったりでした。

まだニュースを見ていませんが、王様の誕生祝い軍事パレードはどうだったのかな。「 No Kings! 」を掲げて全米各地で大規模デモが予定されているらしいですね。

どうでもいいような話なんですが、第一期でもトランプは誕生パレードやりたがっていたそうです。ま、心の底からの念願なんでしょう。ところが当時の国防長官はジェームズ・マティス。Mad Dogと称された元海兵隊、コワモテの将軍です。「とんでもない」と猛反対。

かわいい兵士たちにそんな恥ずかしいパレードやらせるくらいなら硫酸飲んだほうがましだ(※)、と言い切ったという。当時のスピーチライターが書いてるそうで、いかにもマティスです。もちろんマティスはまもなくクビになりました。

トランプはやりたいことがいっぱいあったのに、それをみんなから次々ストップかけられて悔しかったんだろうな。次の機会があったら絶対やってやる。絶対なんだから・・・。

変に執念深いのは、ほんとはた迷惑です。当時、ジェームズ・マティスにすこし興味があったので記事に目がとまりました。もうひとつのあだ名は「Warrior Monk」だったそうです。戦う修道士。ぴったり。

※塩酸だったかもしれない。

そろそろ3カ月近く整形に通っていて、ま、毎回モーラステープもらっては肩に注射。同じ治療が続くのなら、あまり混まない近くのクリニックに変えようかな・・・などど考えていたら、処方が変わった。ジクトルテープというしろものです。へーっ。

痛む部位ではなく、腹でも胸でも足でも、どこでもいい、貼る。要するに持続型・経皮吸収型の鎮痛テープなんですね。

痛む部位ではなく、腹でも胸でも足でも、どこでもいい、貼る。要するに持続型・経皮吸収型の鎮痛テープなんですね。

無意味な場所にペタッと貼った姿はけっこう珍です。貼ってすぐ効くものではないようなので、しばらくは辛抱。

みすず書房★★★

みすず書房★★★

大学の一般教養で「授業に出なくても単位がとれる」と聞いて聴講した地学。精悍な助教授で、汚いジャンパー姿にゴム長はいて教壇に立っていたような。トンカチ持って採集のため山歩きばっかりしてるそうで、やたら休講が多かったです。魅力ある先生でした。

で、その助教授から最初の講義。いきなり大陸移動説を聞かされました。ウェゲナーです。移動説、中高の頃にも(少年漫画誌で)知ってはいました。ただ当時はまだ眉唾もので、諸説のなかのひとつにすぎない。面白いけどどうかねー、という程度。

それが数年で「ほぼ間違いなし」になったんでしょうね。この助教授から「日本列島はフォッサマグナで折れて、反時計回りに東半分が起き上がった」と聞きました。各地の石ころ叩いて地磁気の向きを調べていたらしい。フォッサマグナの東になると地磁気の向きが明確に変化する。地道かつ壮大だなあ。

で、本題。サルは大西洋を渡ったという話です。

大陸移動説の概略は「地球には巨大なゴンドワナ超大陸が存在した。やがて南半球にはパンゲア超大陸ができた。2億年くらい前ですね。その後パンゲアも分かれて、その一部がアフリカと南アメリカになった」です。(※)

なるほど、だから各大陸、生息する固有生物も異なる。オーストラリアには有袋類がいるし。なるほど。非常にもっともらしい道理なんですが、実は問題がある。その生物の枝分かれ時期と大陸の分離年代、大きなズレがあるんです。スッキリしてるわけじゃない。

たとえばアフリカと南アメリカの分離は1億年ぐらい前だそうです。数々の化石証拠からそういえる。しかしたとえば旧世界猿と新世界猿、分かれたのはたぶん4000年前ごろらしい。合わない。

いや古い大陸分裂とは関係なく、旧新世界猿の先祖はベーリング海の陸橋を渡ってきたんじゃないかな。そんなら矛盾は生じない。はい。そうなら猿の先祖がえんえんと歩いたはずの北アメリカに、少しくらい化石や痕跡が残っていてもいいはずです。しかし、ない。ゼロ。

化石記録からは、北アメリカ経由で延々南アメリカに渡った証拠は得られない。

DNAなんかの分子年代の面からの推定では1億年前説が否定。そんなに古くない。

土の中のナントカかミミズ(忘れた)はもちろん海を渡れません。したがってアフリカと南アメリカにいる同種らしいナントカミミズは、大陸分裂の前からいたはずです。それが分かれ分かれになった。ところが、年代が合わない。このナントカミミズは大陸分裂の頃にはまだ存在していなかった。うーん。

こうなると、どんなに可能性が低く見えたにせよ、大昔、ミミズや原始サルは大西洋を渡ったんですね。そしてアフリカの猿と南アメリカの猿は別々の進化をたどった。狭鼻猿と広鼻猿。

この本、前半はかなりかったるいです。分断分布=大陸移動や陸地の分断による生物の分散。長距離分散(海洋分散)=海流や波、風などによる生物の分散。この違いをえんえんと説明する。かなりうんざりします。で、後半になってようやく少し面白くなる。

長距離分散は非常にまれです。しかし、まれには起きる(※)。クモだったら簡単に風に乗って移動します。トカゲは? トカゲは泳げません。でも海を漂っている小さな浮島や流木、けっこう生き物が乗っていたりします。空飛ぶ鳥の羽に小さな虫がもぐりこんでいるのは珍しいことではありません。意外な生き物が数キロくらいは平気で泳いだりもします。アフリカと南アメリカ、ずーっと広い海に隔てられていたとは限りません。中継基地になりうる小さな島があったこともあります。

長距離分散はたしかに可能性は低いでしょう。しかし「ない」と言い切るのい難しい。何千年もの期間、可能性の低いことが時折おきる。「サルは大西洋を渡った」と考えるのが科学的な考え方である。この本はそう言いたいようです。でも、ホントかなあ・・・。

※東日本大震災で流された家とか家具とか、カナダあたりの沿岸にけっこう流れましたね。そのままの形をたもったままのことも多かったようです。

※最初はパンゲアで、それが北のローラシアと南のゴンドワナになって、ゴンドワナがアフリカとか南アになった・・・と書くのが一般的なのかな。実際には複雑なようで、混乱しました。